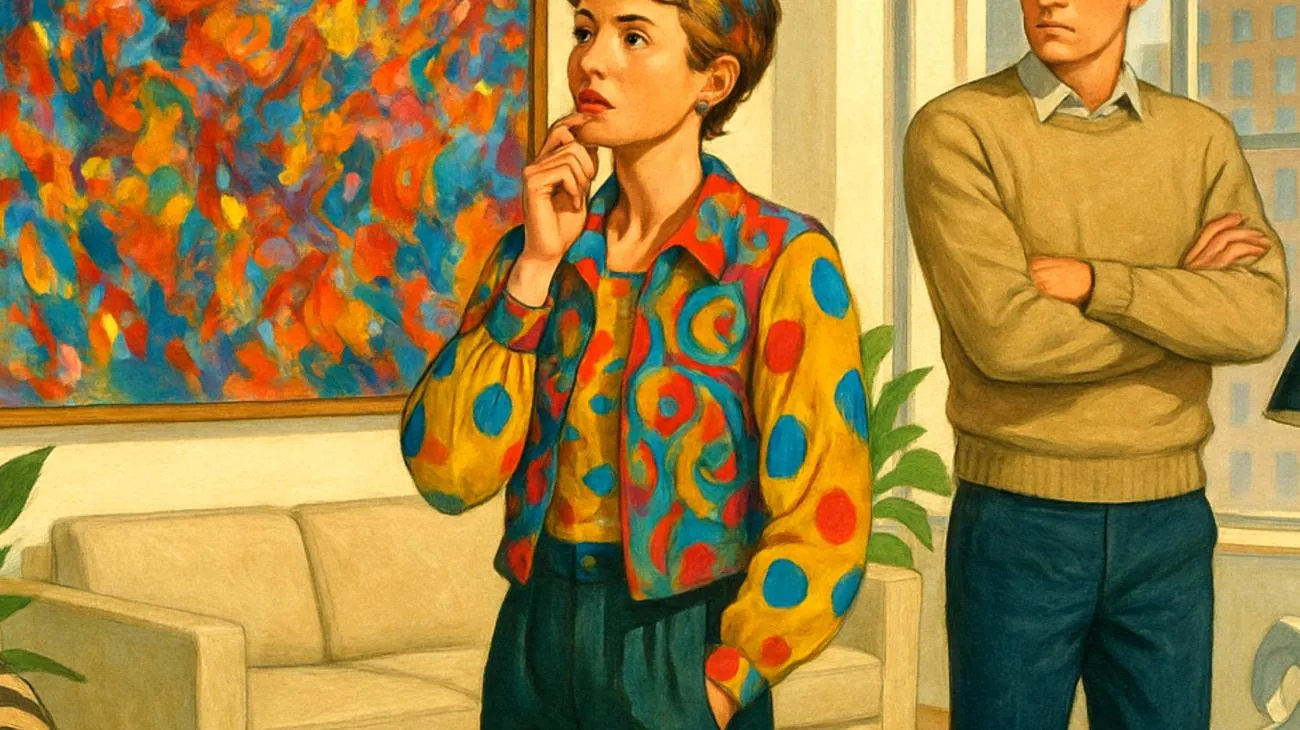

Du weißt schon, diese eine Person in deinem Freundeskreis, die immer diese seltsamen Kunstwerke kauft, die aussehen, als hätte ein Kleinkind mit Farbe um sich geworfen? Oder der Kollege, der sein Wohnzimmer in einer Farbkombination gestrichen hat, die dich an ein psychedelisches Experiment erinnert? Vielleicht denkst du: „Was ist nur mit denen los?“ Aber hier ist der Plot Twist: Diese Menschen könnten tatsächlich etwas sehr Faszinierendes über ihr Gehirn verraten.

Die Wissenschaft hat nämlich etwas ziemlich Verblüffendes herausgefunden: Die Art, wie wir ästhetische Entscheidungen treffen, kann tatsächlich Rückschlüsse auf unsere kognitiven Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale zulassen. Und bevor du denkst „Oh great, noch ein Artikel, der mir sagt, dass ich nicht intelligent genug bin“ – entspann dich. Es geht nicht darum, wer den „besseren“ Geschmack hat, sondern darum, wie unser Gehirn tickt.

Das Gehirn auf der Jagd nach dem perfekten Reiz

Lass uns mit einem kleinen Gedankenexperiment anfangen. Du gehst in ein Möbelgeschäft und siehst zwei Sofas: Eins in langweiligem Beige, das andere mit einem Muster, das aussieht wie ein geometrischer Fiebertraum. Welches würdest du wählen? Diese Entscheidung ist interessanter, als du denkst – sie könnte nämlich verraten, wie dein Gehirn Informationen verarbeitet.

Der Psychologe Daniel Berlyne hat bereits in den 1970er Jahren eine Theorie entwickelt, die heute noch Gültigkeit hat: Unser Gehirn sucht nach dem perfekten Level an Stimulation. Nicht zu langweilig, nicht zu überwältigend – sondern genau richtig. Das Problem? Was „genau richtig“ bedeutet, ist von Person zu Person völlig unterschiedlich.

Menschen mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten haben oft eine deutlich höhere Toleranz für komplexe visuelle Reize. Während andere bei einem wild gemusterten Teppich Kopfschmerzen bekommen, denkt sich ihr Gehirn: „Oh, interessant! Da gibt es ja eine Menge zu entdecken!“ Ihr Gehirn braucht schlichtweg mehr Input, um zufrieden zu sein.

Warum manche Menschen das Verrückte lieben

Eine Studie der Pädagogischen Hochschule aus dem Jahr 2002 hat etwas Faszinierendes entdeckt: Kunstinteressierte Menschen zeigen nicht nur eine höhere Toleranz für komplexe visuelle Reize – sie suchen sie sogar aktiv aus. Das ist, als würde dein Gehirn ständig sagen: „Gib mir mehr! Das hier ist viel zu einfach!“

Rainer M. Bösel von der Freien Universität Berlin erklärt dieses Phänomen mit dem Konzept der „mittleren Inkongruenz“. Klingt fancy, ist aber eigentlich ganz simpel: Unser Gehirn mag es, wenn Dinge ein bisschen anders sind als erwartet. Manche Menschen können einfach mehr „Andersartigkeit“ verkraften – und genießen sie sogar.

Das erklärt, warum manche Leute bei IKEA das schlichteste Regal kaufen, während andere stundenlang in Vintage-Läden nach dem perfekt unperfekten Stück suchen, das aussieht, als hätte es bereits drei Weltkriege überlebt. Beide Entscheidungen sind völlig in Ordnung – sie spiegeln nur unterschiedliche kognitive Bedürfnisse wider.

Dein Gehirn als hungriger Informationsjunkie

Menschen mit hoher kognitiver Offenheit für neue Erfahrungen – das sind die, die ständig neue Dinge lernen wollen und sich für alles Mögliche interessieren – haben oft einen regelrechten Hunger nach visueller Stimulation. Ihr Gehirn ist wie ein hyperaktiver Teenager, der ständig beschäftigt werden will.

Das führt zu interessanten Verhaltensweisen: Sie wählen bewusst die ungewöhnliche Wandfarbe, kaufen Kunst, die Gespräche auslöst, oder tragen Kleidungskombinationen, die andere zum Nachdenken bringen. Nicht, weil sie Aufmerksamkeit wollen, sondern weil ihr Gehirn diese Art von kognitiver Beschäftigung einfach befriedigend findet.

Was deine Designentscheidungen wirklich über dich verraten

Okay, Zeit für etwas Selbstreflexion. Wenn du zu den Menschen gehörst, die bewusst gegen den Strom schwimmen bei der Inneneinrichtung, könnte das auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale hinweisen. Und bevor du fragst: Nein, das macht dich nicht automatisch zum verkannten Genie, aber es sagt durchaus etwas über dich aus.

Die Forschung zeigt Zusammenhänge zwischen unkonventionellen ästhetischen Präferenzen und verschiedenen Eigenschaften:

- Offenheit für neue Erfahrungen: Du langweilst dich schnell mit dem Gewohnten und suchst aktiv nach neuen Eindrücken

- Analytisches Denken: Du triffst bewusste Entscheidungen statt impulsive – auch wenn das Ergebnis chaotisch aussieht

- Hohe Neugier: Komplexe Designs halten dein Gehirn beschäftigt, während einfache dich unterfordern

- Kreative Problemlösung: Du siehst Potenzial und Schönheit, wo andere nur Durcheinander sehen

- Eigenständiges Urteilsvermögen: Du entwickelst eigene Standards, statt Trends blind zu folgen

Der evolutionäre Trick hinter unserem Geschmack

Hier wird es richtig interessant: Warum haben manche Menschen überhaupt diesen Hang zu komplexen visuellen Reizen? Die Antwort könnte in unserer Evolution liegen. Menschen, die gut darin waren, komplexe visuelle Informationen zu verarbeiten, hatten vermutlich Überlebensvorteile. Sie konnten Gefahren schneller erkennen, versteckte Ressourcen aufspüren und innovative Lösungen für Probleme entwickeln.

Die Forscherin Katya Mandoki hat ausführlich beschrieben, wie sich diese Fähigkeiten über Generationen entwickelt haben. Was früher beim Überleben half, äußert sich heute in der Vorliebe für experimentelle Kunst oder ungewöhnliche Inneneinrichtung. Dein seltsamer Geschmack könnte also ein evolutionäres Feature sein, kein Bug.

Das erklärt auch, warum Menschen mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten oft Entscheidungen treffen, die auf den ersten Blick kontraintuitiv wirken. Sie sehen Muster und Möglichkeiten, die anderen verborgen bleiben – nicht nur in abstrakten Problemen, sondern auch in visuellen Kompositionen.

Es gibt nicht den einen „intelligenten“ Geschmack

Bevor jetzt alle anfangen, ihre Wohnung in psychedelischen Farben zu streichen: Es gibt nicht den einen „intelligenten“ oder „richtigen“ Geschmack. Ein Mathematiker könnte von der perfekten Geometrie minimalistischer Designs fasziniert sein, während ein Psychologe die emotionale Tiefe expressionistischer Kunst bevorzugt.

Was beide vereint, ist die bewusste Auseinandersetzung mit ihren ästhetischen Entscheidungen. Sie können erklären, warum ihnen etwas gefällt – auch wenn diese Erklärung für andere zunächst wie Fachchinesisch klingt. Der Unterschied liegt nicht in der Komplexität ihrer Wahl, sondern in der Reflexion darüber.

Wie du deine eigenen Präferenzen entschlüsselst

Jetzt fragst du dich wahrscheinlich: „Okay, cool, aber was bedeutet das für mich?“ Hier ist eine kleine Anleitung zur Selbstanalyse, die dir dabei helfen kann, deine eigenen kognitiven Muster zu verstehen.

Frag dich mal ehrlich: Bevorzugst du Umgebungen, die dich zum Nachdenken anregen, oder solche, die dich entspannen? Wählst du bewusst Gegenstände aus, die eine Geschichte erzählen, oder greifst du instinktiv zu dem, was „hübsch“ aussieht? Magst du es, wenn deine ästhetischen Entscheidungen Diskussionen auslösen?

Menschen mit hohem Stimulationsbedarf tendieren dazu, ihre Umgebung als verlängerten Arm ihres Denkens zu betrachten. Ihr Zuhause wird zur physischen Manifestation ihrer mentalen Prozesse – manchmal chaotisch, oft komplex, aber immer durchdacht.

Die zweite wichtige Frage: Wie reagierst du auf Kritik an deinen ästhetischen Entscheidungen? Menschen mit starker kognitiver Unabhängigkeit lassen sich selten von Modetrends oder gesellschaftlichen Erwartungen beirren. Sie haben interne Kriterien entwickelt, die für sie wichtiger sind als externe Zustimmung.

Warum das alles mehr ist als nur Lifestyle-Gerede

Du könntest jetzt denken: „Nett, aber warum sollte mich das interessieren?“ Weil es dir helfen kann, dich selbst und andere besser zu verstehen. Wenn du weißt, dass dein Gehirn komplexe visuelle Reize braucht, um sich wohlzufühlen, kannst du deine Umgebung entsprechend gestalten – und wirst produktiver und zufriedener.

Außerdem kann dieses Wissen deine Toleranz für die Geschmackspräferenzen anderer erhöhen. Der Kollege mit dem „schrecklichen“ Büro-Setup macht vielleicht nicht alles falsch – er hat nur andere kognitive Bedürfnisse als du.

Und das ist ziemlich befreiend, oder? Wenn du verstehst, wie dein Gehirn Informationen verarbeitet, kannst du Umgebungen schaffen, die deine kognitiven Fähigkeiten optimal unterstützen – ob das nun ein aufgeräumter, minimalistischer Arbeitsplatz ist oder ein buntes Chaos voller inspirierender Details.

Das nächste Mal, wenn du vor einer ästhetischen Entscheidung stehst – sei es bei der Wandfarbe, beim Kleidungskauf oder bei der Auswahl eines Restaurants – denk daran: Deine Wahl verrät mehr über die faszinierenden Prozesse in deinem Kopf, als du vielleicht gedacht hast. Und das ist ziemlich cool, oder?

Inhaltsverzeichnis